Via Francigena a piedi: ecco i consigli di chi ha percorso questa storica via. Abbiamo parlato dei problemi legati alle scarpe, ai piedi (soprattutto delle vesciche), come prepararsi e cosa portare durante il cammino con Marco Giovannelli.

Vedi anche: Lunghi cammini: le scarpe per camminare a lungo

La Via Francigena è una via di pellegrinaggio verso Roma che parte da Canterbury. Il tratto italiano si muove dal Gran San Bernardo e copre un totale di 44 tappe che attraversano Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana Lazio.

Abbiamo chiesto a chi la Via Francigena l’ha percorsa per davvero e da pochissimo tempo (il collega Marco Giovannelli, direttore di Varesenews.it, che ha coperto il tratto italiano tra la Cisa e Roma, metà del percorso nostrano, 22 tappe) un po’ di consigli e curiosità, per dare modo a tutti di affrontare questo percorso più consapevolmente.

Come ti sei preparato per questa avventura? Hai letto qualcosa?

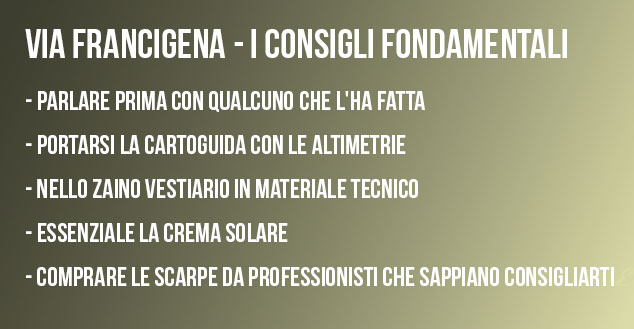

Ho letto praticamente tutto quanto è in commercio sulla Francigena: libri, diari, ma il consiglio è parlare con qualcuno che l’ha fatta ed esporre direttamente a lui le proprie domande e i propri dubbi.

Ho trovato interessanti le guide di Brizzi (I diari della Via Francigena, € 18,50), che è una specie di ibrido tra narrazione di viaggio e indicazioni utili, e del Touring (Via Francigena. Sulle orme di Sigerico, dal Gran San Bernando ai luoghi santi di Roma, € 18,70).

Vedi anche: Scarpe sportive per escursioni: quali scegliere?

Ma nessuna guida anticiperà quello che si deve affrontare sul percorso. Consiglio di visionare più che le mappe o i chilometraggi totali dei singoli percorsi le varie altimetrie: c’è una notevolissima differenza tra camminare in piano piuttosto che fare molta salita e discesa e alcuni tratti, come il primo della Cisa, hanno un corposo dislivello. Spessissimo poi le città che concludono la tappa sono in posizione rialzata, come normale per borghi spesso di origine medioevale: questo significa che ci si ritrova a fare un pesante strappo finale, magari dopo 30 km, per raggiungere l’ostello. Ne va tenuto conto quando si pianificano le soste: meglio non lasciare troppi km nell’ultima parte di giornata, quando si è più stanchi, perché quello che può sembrare un tratto breve, alla fine della giornata può diventare una vera impresa da superare.

Avevo con me anche l’app di SloWays (si scarica da visit.viefrancigene.org/it) con le mappe in gps: queste possono essere precaricate sul cellulare così da essere consultabili anche senza copertura di Internet. Il suggerimento è comunque quello di avere durante il percorso la cartoguida (ho usato quella di ItinerAria che è divisa in due parti, Gran San Bernardo-Cisa e Cisa-Roma, ed è pratica e tascabile; costo 9,35 € l’una) con le mappe dettagliate e il profilo altimetrico. Sarà utile anche per organizzare le soste durante le singole tappe.

In ogni caso la programmazione è essenziale: io partivo molto presto (difficilmente oltre le 6 del mattino) per evitare il grande caldo, prevedevo soste per una seconda colazione e per un piccolo pranzo in località nelle quali avrei potuto anche acquistare viveri e bevande.

Come hai preparato lo zaino?

Qui dipende molto dalla stagione dell’anno in cui si affronta il pellegrinaggio: in inverno si dovrà avere molto più bagaglio ma io invito a fare la Francigena da marzo in avanti.

In estate, periodo in cui l’ho affrontata io (dal 20 giugno all’11 luglio) il necessario da portare può essere ridotto veramente all’essenziale: anche solo un cambio (ma meglio portarne due), un lenzuolo per i letti che ti accolgono nei vari ostelli o un sacco a pelo in seta. Per il vestiario si deve scegliere materiale tecnico, mutande comprese: si lava e si asciuga facilmente.

Non c’è alcuna difficoltà a lavare i vestiti: arrivati alla fine di ogni tappa si pulisce quanto si indossava e per la notte su usa il cambio che resterà addosso già per il giorno successivo. Per l’asciugatura in estate non ci sono problemi: al limite nelle giornate più fredde o di pioggia si possono appendere allo zaino i vestiti lavati con mollette per farli asciugare direttamente durante il cammino. Se si fa un cammino molto lungo, diciamo sopra i 20 giorni, è certamente consigliabile fare un giorno di sosta per lavare tutto alla maniera “classica” e magari prendere un po’ di riposo.

Ad abiti e lenzuola si dovrà aggiungere un piccolo kit per emergenze (vedi paragrafo successivo n.d.r.) e un asciugamano in microfibra. Poi si terrà spazio per l’acqua (ma si trovano molte fontane e tanti negozi dove fare rifornimento sul tracciato) e per la parte del cibo necessaria durante la giornata.

Lo zaino deve essere leggero, 7-8 kg è l’ideale, perché per quanto lo scegliamo accuratamente sarà sempre qualcosa da portarsi dietro e che ci appesantisce: sullo zaino, come sulle scarpe, meglio non badare a spese e prenderne uno adeguato su consiglio di un negoziante esperto. Si completa il tutto con le bacchette da trekking, un coltellino multiuso, un berretto per il sole.

Avevi, mi hai detto, un kit di emergenza. In cosa consisteva?

Cerotti, compeed per tentare di lenire il problema vesciche. Può essere utile avere anche degli antidolorifici. Ed è necessaria una riserva di amminoacidi e di sali minerali: vanno benissimo quelli che si trovano nei supermercati.

Essenziale poi la crema solare: si sta molte ore al sole, anche 7-8 nei tratti più lunghi, la protezione è assolutamente necessaria.

Come si sviluppa l’itinerario che hai percorso?

Ogni tappa ha la sua peculiarità: ci sono quelle quasi “montane” come quelle sull’Appennino tosco-emiliano. Alcune con tanti tratti di asfalto come quelle nella zona Apuana (la meno interessante).

Il rapporto asfalto-sterrato è circa 50%-50% ma in generale il tracciato è di estrema bellezza e attraversa luoghi meravigliosi dal punto di vista naturale e architettonico (San Gimignano, Siena, Lucca, Monteriggioni, San Miniato…).

I sentieri sono ben segnalati?

Sì, in generale non ci sono problemi: sia nei tratti sterrati che in quelli urbani il numero di segnalazioni e la cartellonistica sono adeguati e ben curati.

Come è organizzata l’accoglienza del pellegrino?

Ci sono essenzialmente 4 tipologie di ricettività che si possono trovare sulla Via Francigena: gli ostelli, le foresterie (locali di case o edifici pubblici adibiti al ricovero temporaneo dei viandanti), i monasteri e i vari edifici religiosi. E poi bed & breakfast e hotel tradizionali. L’elenco di tutte queste si trova sul sito della Via Francigena. Io ho quasi sempre usufruito delle prime tre tipologie, fatta eccezione per una tappa dove ho soggiornato in un B&B.

Sono sistemazioni spartane ed essenziali ma dignitose. Un letto (spesso in camerate collettive), la doccia, il bagno. Sono gestite in molti casi da volontari che prestano il loro tempo per 1-2 settimane l’anno e contribuiscono a tenere aperti i luoghi di accoglienza per il pellegrino. Con la credenziale del pellegrino (acquistabile on line o direttamente in alcuni ostelli e Apt), un documento che attesta che la persona sta facendo un pellegrinaggio verso un luogo santo, si riceve accoglienza nelle strutture predisposte. I prezzi sono sempre contenutissimi, a volte si dorme semplicemente lasciando un’offerta libera.

I servizi, come detto, sono essenziali, in qualche caso si ha a disposizione una cucina in libero utilizzo e negli ostelli spesso c’è anche il servizio ristorativo. Ma dopo tanto cammino la cosa realmente indispensabile è l’acqua per lavarsi. E quella c’è sempre.

Hai avuto problemi durante le 22 tappe?

Il problema peggiore è stato quello delle vesciche. Avevo scarpe non adatte, anche se già utilizzate a casa dove non mi avevano mai dato problemi: ma camminare tutti i giorni su tappe molto lunghe è un’altra cosa rispetto a fare escursioni di una giornata.

Fino a Siena ho dovuto soffrire e poi sono riuscito a trovare un negozio specializzato con un gestore molto bravo. Consiglio per la scelta delle scarpe, che è essenziale, di non andare nei grandi store ma di ricorrere a veri professionisti che vi sappiano studiare e “capire” il piede, il modo in cui camminate, e siano in grado di comprendere il giusto “strumento” per quello che state andando a fare.

Vedi anche: Trekking, come evitare le vesciche ai piedi

Mi ha venduto una scarpa da trekking, quasi da running, aperta sul davanti, leggera ma con suola dall’ottimo grip. Mi ha cambiato la camminata anche se purtroppo il problema vesciche, che preesisteva, è rimasto. Per queste ultime: si trovano numerosissimi consigli su come evitarle, curarle ecc.

Per quanto ho potuto sperimentare, ricorrendo a ogni tipo di intervento e “prevenzione”, dalle calze, al fermarmi a far riposare i piedi, ad asciugarli bene nelle soste, a metterli a mollo, a tentare di curarli al meglio a fine tappa, il problema è rimasto. Mi sono un po’ spaventato quando le vesciche sono diventate tante di numero (inizia la prima, cammini peggio per non toccare il punto interessato dalla vescica, te ne esce un’altra vicino, in un circolo vizioso che temi di non riuscire più a controllare) e soprattutto quando sono comparse sotto la pianta del piede. In quella posizione sono molto fastidiose durante il cammino e costantemente sollecitate.

Vedi anche: Come scegliere le scarpe da trekking

Comunque purtroppo è un fastidio con cui dover convivere: ancora oggi (20 luglio, n.d.r.) ho 6 vesciche in guarigione delle 8 che avevo a fine del percorso. Durante il cammino oltre ai cerotti la sola cosa che si può fare è usare al meglio il riposo serale e sperare che la notte porti miglioramenti.

Per tutto il resto problemi non ce ne sono: si è comunque sempre vicini a città, stazioni, punti di soccorso: al massimo si arriva a un’ora di distanza da farmacie e medici. E anche nelle aree più extraurbane passa sempre qualcuno a cui chiedere eventualmente aiuto in situazioni di emergenza.

Camminare da soli o in compagnia?

Se camminare da soli ti lascia completamente ogni decisione su come impostare orari, soste, ritmo, avere qualcuno accanto può essere utile nei momenti di crisi, come sprone e sostegno per continuare. Comunque è realmente impossibile “stare soli”. Si può partire soli ma si incontrerà sempre qualcuno durante il tragitto, negli ostelli, nei momenti di pausa: il contatto umano, gli incontri, le amicizie, la condivisione della fatica, gli scambi, sono probabilmente il lascito più bello della Francigena. Insieme alla scoperta di sé, perché come mi ha detto Paola, una donna di Brescia che ho incontrato durante una tappa, “il cammino è il modo migliore per entrare in contatto con la propria anima”.

Vedi anche: 6 buoni motivi per camminare ogni giorno (non solo per dimagrire)